-

Картинки в Телеграме

Телеграм бесит ещё одной вещью. Если добавить к тексту картинку, текст поджимается под её ширину. Зачем, какой смысл? Текст превращается в мышиный хвост, справа сплошная пустота. Половина полезного места уходит в унитаз. Всё это ради чего? Чтобы что?

-

Пасхалки

Пожалуй, худшим фильмом, что я смотрел за последние годы, можно назвать “Петровы в гриппе”. В двух словах его можно описать как бессвязный треш. В те времена я читал Медузу, наслушался критика Долина и побежал на предпоказ как последний дурачок.

Фильм — набор флешбеков без какого-либо действия. Женщина убивает мужчину на детской площадке. Это происходит во дворе девятиэтажки, но никто этого не видит. Потом заболевает гриппом мальчик, ее сын. С работы приходит батя-алкаш. У него начинаются приходы и флешбеки со снегурочкой. Потом фильм рассказывает про снегурочку: нищета, театр, случайный секс, беременность. В конце сцена про алкашей и оживший труп.

Я не досидел до конца и ушел из зала, но потом вернулся за забытой вещью. К тому времени свет включили, но люди не расходились. Оказалось, к фильму был приставлен специально обученный человек, который после показа работал со зрителями: отвечал на вопросы “что хотел сказать автор”.

Вот оно, современное искусство: тебе не только продают говно, но ещё тратятся на человека, который объяснит, что это не говно, а режиссёр — тонкий художник.

Но пост не о плохом фильме — их и так хватает, — а о большом числе “пасхалок” в нём. Каждые пять минут в кадре появляются какие-нибудь слова на заборе, которые что-то значат. Это сделано столь топорно, что просто закрываешь глаза. Режиссёр как будто тычет с экрана: смотри, это пасхалочка, скрытый смысл, понимаешь? Улавливаешь?

От одной из сцен захотелось просто выругаться. Парень и девушка идут вдоль огромной инсталляции с буквами в человеческий рост. Буквы показаны наполовину, но распознать их можно. И когда пара шла мимо них, я подумал: наверняка буквы складываются в какой-то “мэссадж”, но читать было лень, потому что от пасхалок я уже устал.

И что вы думаете? Позже я прочёл в интернете, что те буквы складываются в “тебе пизда”. Очень оригинально! Какой талант режиссёра! Наверное, много думал над этой пасхалкой — больше, чем над сюжетом и персонажами.

Если серьёзно, то непонятно, зачем эта пасхалка и все другие. Какую задачу они решают? Фильм как был говном, так остался им со всеми пасхалками, разгаданными или нет. Если накрыть говно бантиком, получится говно с бантиком, верно?

Пожелаю режиссёру скорей понять это.

-

Куки

К сожалению, нам не везёт с веб-дизайнерами. Я имею в виду нам всем, не только мне. Открываешь любой сайт — и тебе стреляют плашкой, что сайт использует куки. Даже если нажмёшь ОК, через пару дней сайт забудет, что ты согласился и выстрелит опять. Или зайдешь с другого устройства и снова терпи. На телефоне вообще беда: плашка занимает в лучшем случае полэкрана, в худшем — весь.

Нам не повезло, потому что не нашлось дизайнера, который бы нормально встроил сообщение о куках в дизайн. Под “нормально” я имею в виду, чтобы оно не выскакивало, не выпадало, а было написано без анимаций и JavaScript.

Я уже говорил, что хорошие дизайнеры должны начинать с печатного дизайна. Есть лист бумаги, и нужно уместить на нём дизайн со всеми требованиями. Никаких тебе выпадашек и анимашек.

А требования бывают разные. Если алкоголь или табак — предупреждение Минздрава занимает не менее 10% от площади макета. Если банк — генеральная лицензия кеглем не менее стольки пунктов. Если кандидат на выборах — лицензия на участие, номер и прочие вещи. В роликах то же самое: показываешь БАД — внизу должна быть надпись “не является лекарством, проконсультируйтесь с врачом”. И не в первую секунду, а на протяжении всего ролика.

И дизайнеры как-то справляются с этим — выделяют площадь, увеличивают кегль, согласуют с юристами и надзорными органами. И только веб-дизайнеры, эти обезьянки с курсами HTTP/CSS/JavaScript, не могут доработать дизайн так, чтобы требование чиновников (тоже обезьянок) выполнялось без выпадашки.

Казалось бы: нужно уведомить посетителя, что сайт использует куки. Так напиши чуть ниже шапки: “этот сайт использует куки”. И ссылку на отдельную страницу, где подробно написано, что такое куки, а ниже форма с чекбоксами, какие куки хранить. Что мешает так сделать?

Но нет, дизайнер быдлокодит всплывающую форму, скрипты, стили. Получил инструменты, а пользуется ими во вред.

Чтоб у него в штанах что-нибудь выпало.

-

Бан в XBox

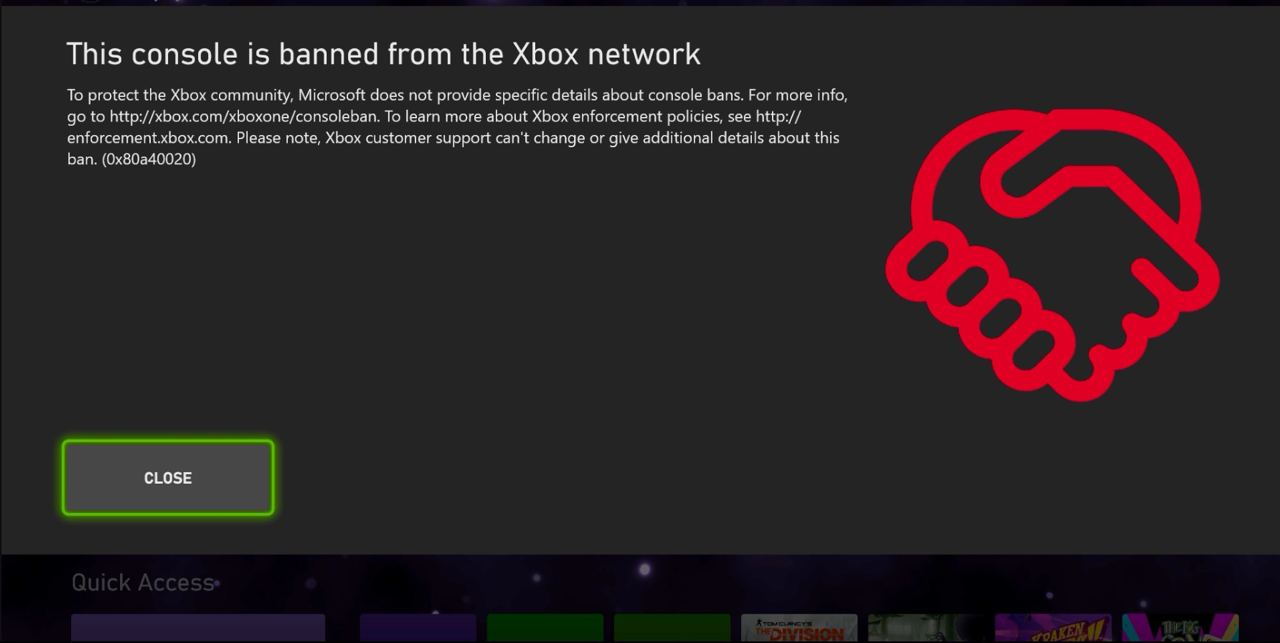

У меня нет приставки, и я почти ни во что не играю (разве что в старые игры на эмуляторе). Однако я не мог пройти мимо такой картинки в интернете. Это скриншот из интерфейса XBox, где написано, что вас забанили.

Удивляет пиктограмма рукопожатия справа. Что было в голове у дизайнера, который ее добавил? Мало того, что забанили клиента без объяснения причины; так еще нарисовали рукопожатие, мол, дружище, без обид, держись там. Бан пройдет, и мы снова будем друзьями.

Тупизна какого-то вселенского масштаба. В точности как все у Микрософта.

-

Warn

Не допускайте, чтобы в коде встречались логи с уровнем warn(ing).

Во-первых, warn, предупреждение, — это ни то, ни сё. Вроде важнее обычного info, но и не ошибка. Что делать? Продолжать вести наблюдение?

Во-вторых, warn — отличный способ отстрелить ногу. В текущем проекте много фоновых задач, и для них используется библиотека-аналог крона. Каждую задачу она оборачивает в try/catch, чтобы не падать, но при этом логирует исключение с уровнем warn. Мол, тут что-то упало, но не беспокойся. Авось в следующий раз повезёт.

Наш логгер устроен так, что только error попадает в Sentry; остальное идёт в файл, который никто не читает. В результате мы прошляпили кучу ошибок в фоновых задачах — просто потому, что автор библиотеки не считает их чем-то важным. Крон работает и хорошо. Подумаешь, половина задач валится, главное, что у меня всё в порядке.

Не надо так.

-

Фрагментация Телеграма

Когда я пользовался VK, меня удивляла фрагментация сущностей. Заметка, пост, фотография, видео и прочее — всё уже не упомню. Были записи на стене, сама стена, группы, форум. Я никогда не мог запомнить, что и где создавать и удивлялся — почему нельзя свести этот зоопарк к “сообщению”? Да, пусть у него будет много полей: гео-теги, фото, видео, ссылки… но это лучше, чем дюжина разных сущностей! Причём не только для программистов, но и для пользователей, потому что заморочки бекенда не будут на них проецироваться.

Ясно, что ВК был клоном Фейсбука (запрещенная организация) и унаследовал его родовые травмы. В свою очередь в Фейсбуке была та же фрагментация, потому что изначально это был закрытый форум. А на форумах до сих пор такая фигня: создать заметку, фотографию, видео.

Учетку VK, ровно как и других соцсетей, я удалил лет семь назад и ни разу не пожалел.

Удвиляет, что при всем идиотизме этой фрагментации она продолжает жить в мессенджерах. Скажем, я написал заметку на лист А4, она прекрасно помещается в Телеграме. Но стоит добавить картинку или видео — размер сокращается в разы, буквально 150 символов или около. Почему? Потому что это уже не “заметка”, а “картинка”. А в чём проблема показать и картинку, и текст? Очевидно, там какие-то заморочки на бекенде — Эрланг, Mnesia, — но какое они имеют значение для меня как пользователя? Никакого.

Чтобы исправить этот косяк, Телеграм сделал Телеграф — сервис анонимных заметок, в котором текст чередуется с картинками. Телеграфные ссылки открываются в Телеграме без перехода в браузер, но в целом это костыль — решили симптом, проблема осталась.

А с недавними сторисами вышел смех и грех. Совершенно бесполезная функция, которую нельзя отключить. Мало того, что это буквальное неуважение к пользователю, так еще чувствуется вторичность и запоздалое заимствование. Телеграм — хороший месаджер, при чём тут какие-то сторис? У нас что, Инстаграм? Полная нелепица.

В итоге происходит следующее: люди уходят из соцсетей в месаджеры, потому что устали от фрагментации контента. Не хочется групп, стен, форумов. Хочется единого потока сообщений. Для некоторых целей это не подходит, но в целом удобно. И тут опять приходит фрагментация. Деление каналов на топики — как же они глючили и кувыркались в первые недели работы! — и сторизы.

Конечно, найдется тот, кто скажет: не нравится — не пользуйся. Но так не работает. Уже построены связи, диалоги, люди стучатся в Телеграм, и слезть с него так просто не выйдет.

Словом, Телеграм плавно становится комбайном, который “может все”, как китайский Ви-чат. Это немного, но огорчает: мне не нужно всё.

Мне нужно чуть-чуть.

-

Parasite Eve

На первой PlayStation была замечательная игра Parasite Eve. И была там музыкальная шкатулка с красивой темой:

Оказывается, это Бах. Всего-то 23 года прошло, прежде чем я это понял.

Кто играл в эту замечательную игру, почтите ее прослушиванием саундтрека.

-

PG docs, part 5. Notifications

(This is a new documentation chapter from the PG project.)

ToC

Notifications

Introduction

Notifications are somewhat pub-sub message systems in Postgres. They can be described in these simple steps:

-

client B subscribes to a channel; the channel gets created if it doesn’t exist.

-

client A sends a message to that channel;

-

every time client B interacts with the database, they receive messages sent to this channel by other clients.

To handle a message, the client invokes a special handler. This handler comes from the configuration. The default handler just prints the notification map. Pay attention that the handler is called synchronously blocking the interaction with a socket. To prevent the connection from hanging due to the time-consuming handling of a notification, provide a handler that sends it to some sort of channel, agent, or message queue system.

-

-

PG docs, part 4. Arrays

(This is a new documentation chapter from the PG project.)

ToC

In JDBC, arrays have always been a pain. Every time you want to pass an array to the database or read it back, you’ve got to wrap your data with various Java classes, extend protocols, and multimethods. We do it in each project, and it doesn’t have to be like this.

The recent release of PG ships a significant feature: arrays. You can pass an array to a query and read it back as easily as they were native Clojure vectors. No more ceremonies with classes, manual parsing, etc.

-

PG docs, part 3

(This is a new documentation chapter from the PG project.)

ToC

Connection Pool

- Basic usage

- With-pool & with-open

- Config

- Thread safety

- Pool Exhausting

- Exception handling

- Logs

- Component

To interact with a database effectively, you need a connection pool. A single connection is fragile on its own: you can easily lose it by an accidental lag in the network.

Another thing that is worth bearing in mind is, that opening a new connection every time you want to reach PostgreSQL is expensive. Every connection starts a new process on the server. If your code opens too many connections, say in a cycle or within threads/futures, sooner or later you’ll reach an error response saying “too many connections”.

The connection pool is an object that holds several open connections at once. It allows you to borrow a connection for some period of time. A borrowed connection can be only used in a block of code that has borrowed it but nowhere else. Once the block of code has done with its duties, the connection gets returned to the pool.

The pool is also capable of calculating the lifetime of connections and their expiration moments. Once a connection has expired, it gets terminated and the pool spawns a new connection.

The connection pool is shipped in a dedicated library

com.github.igrishaev/pg-poolas it depends on the logging facility.

Writing on programming, education, books and negotiations.